東海大學創校初期,原本是沒有「校門」的,《第四屆畢業紀念冊》始出現「校門」,是用鵝卵石切成,上嵌「東海大學」四個字。據校園解說員社《東海校園建築步道》記載,「一直到1957年,東海大學才有『校門口』,但卻沒有所謂『門』的形式。」

第二期的校門,是為了配合路思義教堂的興建,而由陳其寬先生重新設計的,牆面與高塔全貼和路思義教堂一樣顏色的琉璃瓦,,據《東海校園建築步道》記載:「採不對稱的樣式,而為了對應前方12米道路,刻意將警衛室放置在入口左邊的牆面後方。從空中烏瞰校門入口左邊的高塔,呈現『十』字形狀,代表東海大學是一所基督教大學。」

第三期的校門,是為了配合中港拓寬而改建的,由詹耀文先生設計,1979年使用。

現今的校門外貌,是在第三期的基礎上,將右方的圍牆拆除,開闢成開放空間的廣場,提供校內外人士約會見面的場所;前臨中港路另闢「機慢車待轉區」,供機慢車二段式行走,依傍約農路左側鳳凰木闢人行道,實施人車分道。

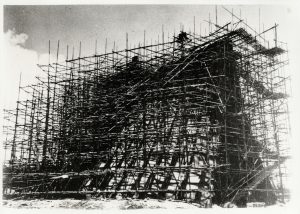

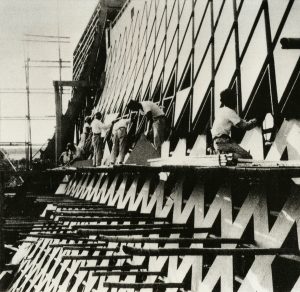

本校路思義教堂是由四片曲面所組成。屋面與牆面合一。這種曲面名為「堪腦依」(CONOID),是雙曲面的一種。由此所形成的屋簷曲面極為優美,與中國建築中屋簷反宇的曲線趣味相吻合。

理論上,「堪腦依」係由無數的水平線沿著一條拋物線,在一條直線上移動的軌跡。這個特點在施工時有很大的幫助。

由於這種曲面,同時具有向內凹與向外凸的特性,使曲面內部的應力,最後皆沿著此曲面的方向,傳到此曲面的邊際樑柱,然後再傳到基礎上。由於曲面內部的應力沿著曲面曲度方向進行,以致曲面內部無彎折力產生,曲面的厚度因此而可以大大的減少。這個道理與蛋殼雖薄,而仍能抗壓的性質類似。

路思義教堂陳其寬先生手作木製模型

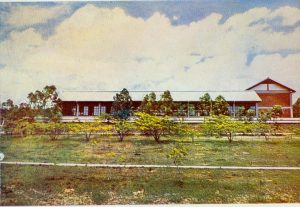

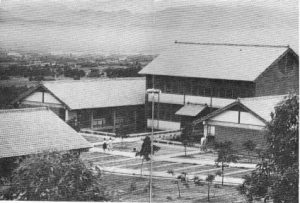

四十六年完工的圖書館外貌

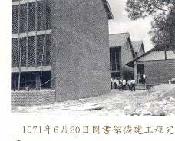

四十六年完工之圖書館第一期工程,在第二周年校慶時曾經舉行奉獻典禮(參考十年畫刊)

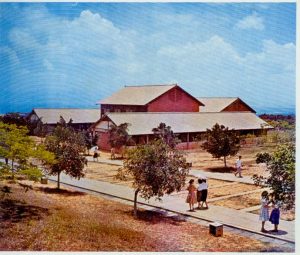

四十八年完工後的圖書館外貌(十年畫刊)

四十八年全部完工後之圖書館,至1964年藏書已達八萬六千卷,借書採開架,普林斯頓亞洲協會,哈佛燕京社,魯斯基金社,韋麗華基金社,均以財力物力支持圖書館之藏書出版與教學工作(參考十年畫刊)

早期圖書館前的小水池(二屆)

樓下水明沙淨,樓外參棋斗轉-張孝祥詞-(摘自第二屆畢業紀念冊)

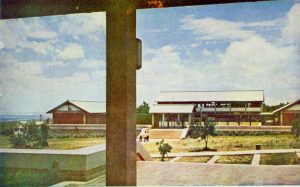

從行政大樓看圖書館外觀(三屆)

一個大學生,如果根本不到圖書館去坐坐,或者借幾本大部頭的書擺在自己的桌子上,總會有一天入睡以前,良心發現時,感到無限的歉意,這裡也是東海的熱門地方(摘自三屆畢業紀念冊)

文理大道上看圖書館的外觀(四屆)

1962年畢業紀念冊的圖館外覯,文理大道的榕樹已經逐漸長大

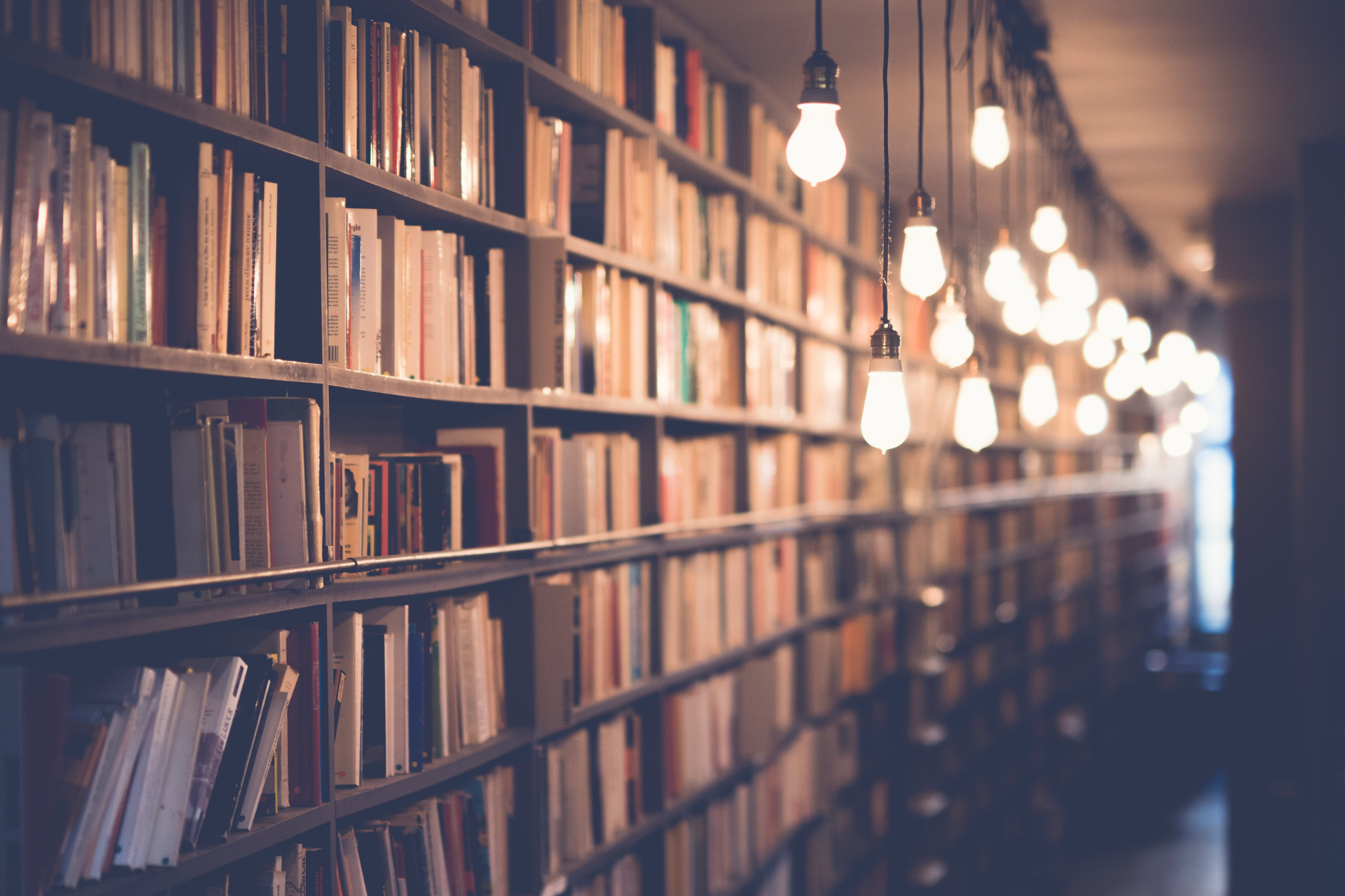

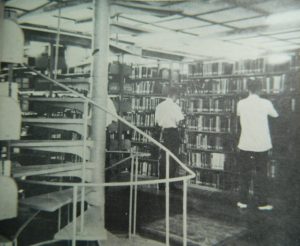

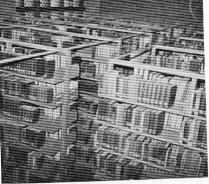

早期圖書館內景–書庫(四屆)

早期圖書館內景–書庫(四屆)

早期圖書館的櫃枱(四屆)

讀書人的天堂–我們的天堂沒有禁果(摘自第四屆畢業紀念冊)

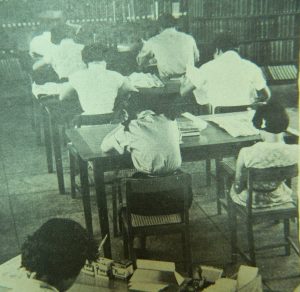

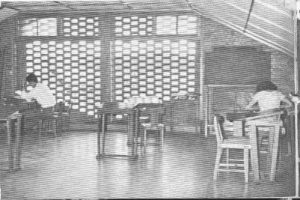

早期圖書館閱覽空間(四屆)

讀書人的天堂–我們的天堂沒有禁果(摘自四屆畢業紀念冊)

圖書館的昔與今(圖集)

文理大道的昔與今(圖集)

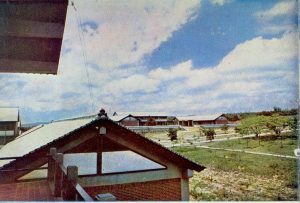

從荒涼到豐富—東海老照片

1952年,美國在華基督教大學聯合董事會執行秘書長芳衛廉博士,在為期數月的環球調查訪問中,來台兩週,廣泛接觸台灣各界、政、商、教會等名流後,向聯董會所設的「亞洲服務委員會」建議在台設立基督教大學,提出<我所欲見設於台灣之基督教大學的形態備忘錄>。聯董會致函教育部,申言計畫中的大學「將永遠屬於台灣的教育資產」。

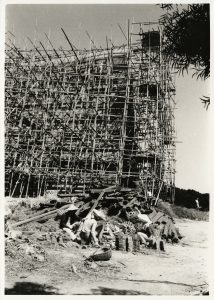

1953年3月,台中市長與市議長致函杭立武先生,爭取基督教大學在台中設校。6月,「基督教大學籌備處」正式於台北成立,杭立武先生擔任籌備處主任,接受台中市政府邀請,在台中市西屯區大度山上建校。11月11日,美國副總統尼克森先生主持東海的奠基破土典禮。

1954年1月,董事會議討論校址接收、建築計畫、興建教堂及校長公館、聘請教職員人選,並公開徵求建築設計圖樣辦法。12月10日,董事會接獲台中市政府的移交土地通知。12月16日,杭立武董事長與蔡一諤、陳明清董事,范晢明建築師代表董事會參加校地接收禮。

1955年3月,建校工程處、工人宿舍、道路橋樑、蓄水池、掘水工程順利完工或開展。3月26日,董事會選聘曾約農先生為首任校長。4月15日,建校首期工程的男生宿舍開工,正式展開東海建校作業。從上述《東海大學五十年校史》的記載中,我們感念前人的蓽路藍縷,創校維艱的精神,特別在2013年的開始,籌畫「畫說東海,從荒涼到豐盛」的東海老照片電子展,希望藉由現今電子軟體的技術,將紙本的照片,經過規畫彙編後,以播放器自動播放的方式,呈現東海創校以來的景觀的變化。從原本是荒涼的大度山,建校後,不僅大樓林立,更是人才濟濟;由原本僅數萬冊藏書的男生宿舍圖書室,演變成現今典藏百萬冊書籍的豐富圖書館。使位於文理大道頂端的圖書館,更符合「求學之道,盡在圖書館」的理念。

從荒涼到豐富–東海老照片(圖文集)

目次

>>館長的話

>>緣起

>>開闢前的東海校地

>>東海的第一鏟–破土典禮

>>校地的接收與勘察

>>東海的門面–校門

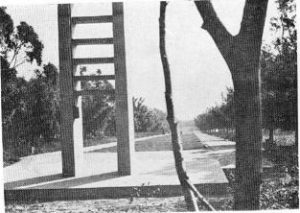

>>東海聯外主要命脈–約農路

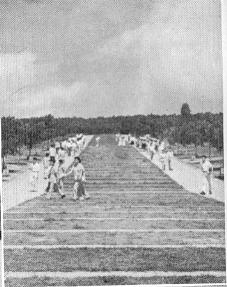

>>約農路右側的男生宿舍–建校的首期工程

>>約農路左側,隱藏在松林後的體育館

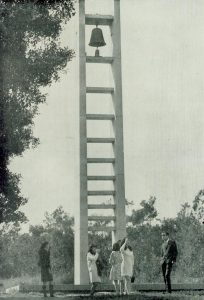

>>東海作息主軸線的起點–三角地帶

>>東海的精神象徵–路思義教堂

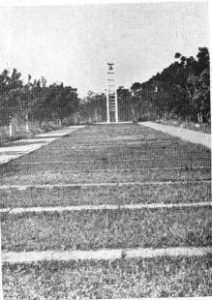

>>東海的求學之道–文理大道

>>東海的行政樞紐–行政大樓

>>文理大道的起點,學子溫暖的–舊圖書館(今行政中心)

>>人文淵藪,教學區第一棟建築–文學院

>>文理大道的雙星之一–理學院

>>東海的第三學院–工學院

>>見證東海的轉型與擴充–商學院

>>梅可望校長的十項建築之一–第一教學大樓

>>曾為東海最小的學院–第二教學大樓

>>唯一低於文理大道的大樓–夜間部大樓

>>位於文理大道頂端的知識殿堂–圖書館

>>蛻變的再現–圖書館整建與新面貌

>>編輯後記